D’où viennent les particules fines ?

Les sources naturelles et anthropiques

- Certaines particules fines viennent de sources naturelles difficiles à freiner. Elles sont alors émises à l’occasion d’éruptions volcaniques, de tempêtes de sable dans des régions désertiques, de feux de forêt ou d’activités sismiques. Elles peuvent également être produites par les embruns marins et l’érosion éolienne des sols. Des composés organiques volatils peuvent aussi émaner de certaines espèces végétales et former des particules fines, par réaction chimique avec l’air.

- Mais, la majorité des particules fines viennent de l’activité humaine. En particulier, du secteur résidentiel avec le chauffage domestique (notamment la combustion de bois), et du transport routier. Ainsi, en région parisienne, Airparif estime que ces activités sont ainsi respectivement responsables de la moitié et du quart des émissions de particules fines en Ile-de-France. L’industrie, la construction (BTP), l’agriculture, la sylviculture (épandage, travail du sol) et les transports non routiers participent aussi activement à la pollution de l’air aux particules fines.

Particules primaires, particules secondaires et particules remises en suspension

Combustion, friction, réactions chimiques… Les particules fines viennent de différents phénomènes :

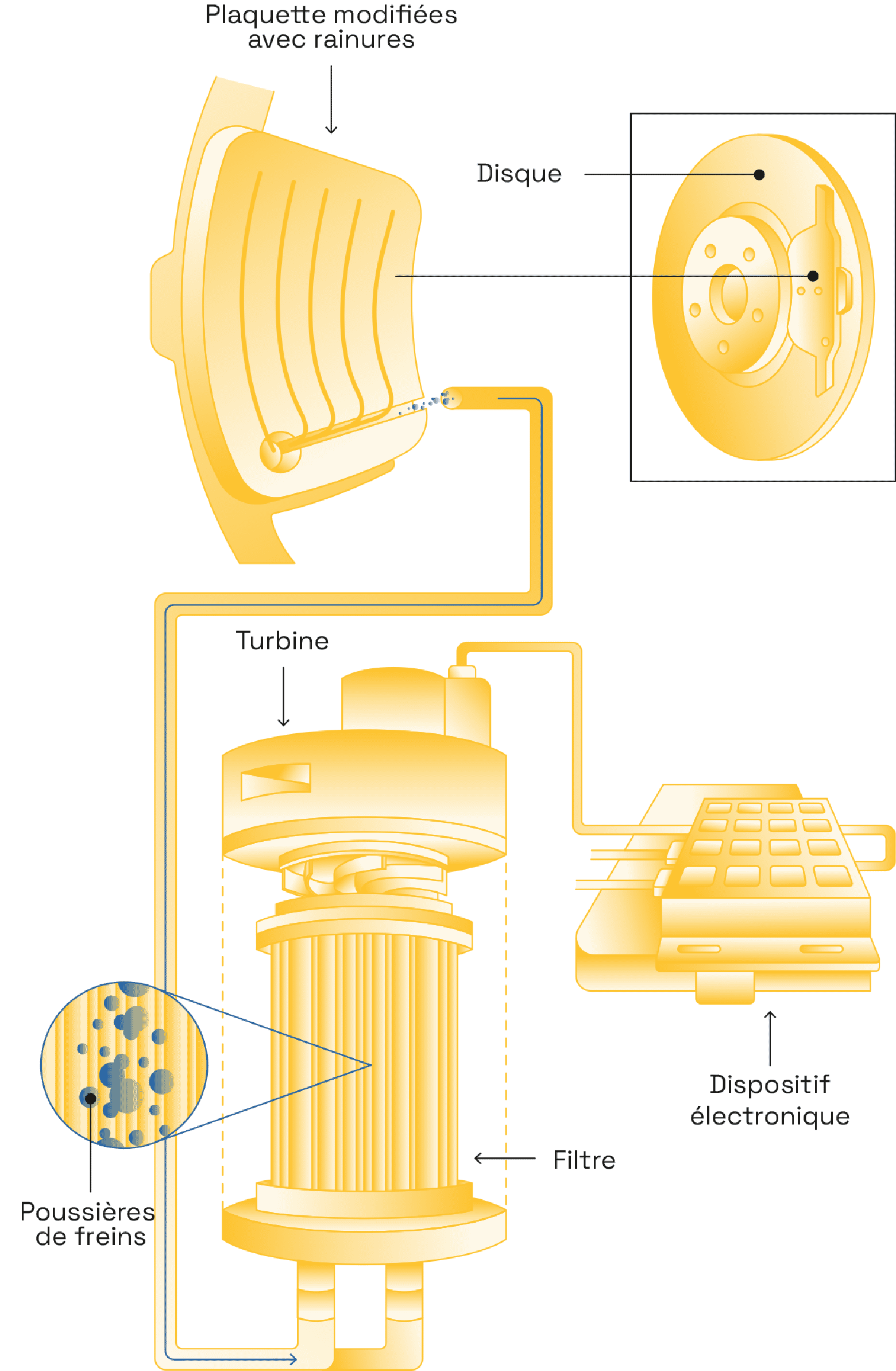

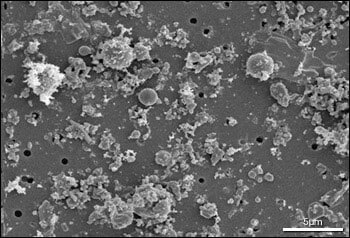

- Les particules fines peuvent être émises directement dans l’atmosphère, à la suite de phénomènes de combustion ou de friction – générant un effritement de matière. Ce sont les “particules primaires”. C’est le cas notamment pour les transports, le chauffage domestique, les activités industrielles ou agricoles. Ainsi, dans le cas de l’utilisation d’un véhicule thermique, les particules fines viennent à la fois des gaz d’échappement produits par la combustion de carburants et de l’abrasion -par frottement- des freins et des pneus.

- Mais, les particules fines peuvent également être le résultat de réactions chimiques au contact de gaz présents dans l’atmosphère tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) ou les composés organiques volatils (COV) : ce sont les “particules secondaires”.

- Une fois tombées au sol, les particules fines n’ont pas fini leur course. Elles peuvent à nouveau être remises en suspension dans l’atmosphère. Par exemple, les particules fines présentes sur les chaussées se soulèvent à nouveau au passage d’une voiture.

Même si les particules fines viennent de sources et de phénomènes variés, toutes sont dangereuses pour la santé et perturbent les écosystèmes. Sous-estimé par les réglementations des États, ce mal invisible génère pourtant de nombreuses pathologies et expose les habitants à des maladies dangereuses et parfois mortelles. Le lien a ainsi été établi avec quantité de maladies respiratoires (pharyngite, trachéite, bronchite, asthme, etc.), cardiovasculaires (arythmies, infarctus, thromboses, etc.), neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson) et des risques de cancer (notamment des poumons). Il est donc plus que temps de se mobiliser pour mettre fin à ce fléau.