Comment réduire la pollution de sa voiture (diesel, essence ou électrique) ?

Adopter l’éco-conduite

Au volant, des gestes simples permettent de limiter son empreinte carbone et son impact sur la qualité de l’air :

- Une conduite nerveuse, avec de brusques accélérations et freinages, provoque davantage d’émissions polluantes. Il est donc préférable d’avoir une conduite souple et de faire usage du frein moteur plutôt que de la pédale de frein.

- Réduire sa vitesse permet aussi de poursuivre cet objectif : en ralentissant de 10 km/h, il est ainsi possible dediminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 12,5 %.

- Autre réflexe pour réduire la pollution de sa voiture : éviter les horaires de forte affluence et les zones embouteillées. Et si malgré tout, le véhicule se retrouve immobilisé de plus de 20 secondes, mieux vaut éteindre son moteur que de le laisser tourner dans le vide. Cela permet d’économiser du carburant, source de pollution.

- La climatisation consomme également du carburant. L’ADEME estime qu’elle augmente la consommation de carburant de l’ordre de 2 l/100 km en zone urbaine. Il n’est pas question de ne plus jamais l’allumer mais d’éviter d’y avoir recours de façon systématique.

Entretenir sa voiture

Pour réduire la pollution de sa voiture, il est recommandé d’entretenir régulièrement son véhicule. Vérifier les niveaux d’huile, changer régulièrement ses filtres à particules, regonfler ses pneus… autant de bonnes habitudes pour limiter votre impact.

Alléger son véhicule

Plus un véhicule est lourd, plus il consomme de carburant et pollue. Le WWF estime ainsi qu’un SUV est 15% plus énergivore qu’un véhicule standard. A l’achat ou lors de location de véhicule, mieux vaut donc opter pour des modèles légers. Il faut aussi penser à décharger son véhicule autant que possible : le chargement de son coffre, un porte-vélo ou un coffre de toit inutilisé.

Capter les particules fines

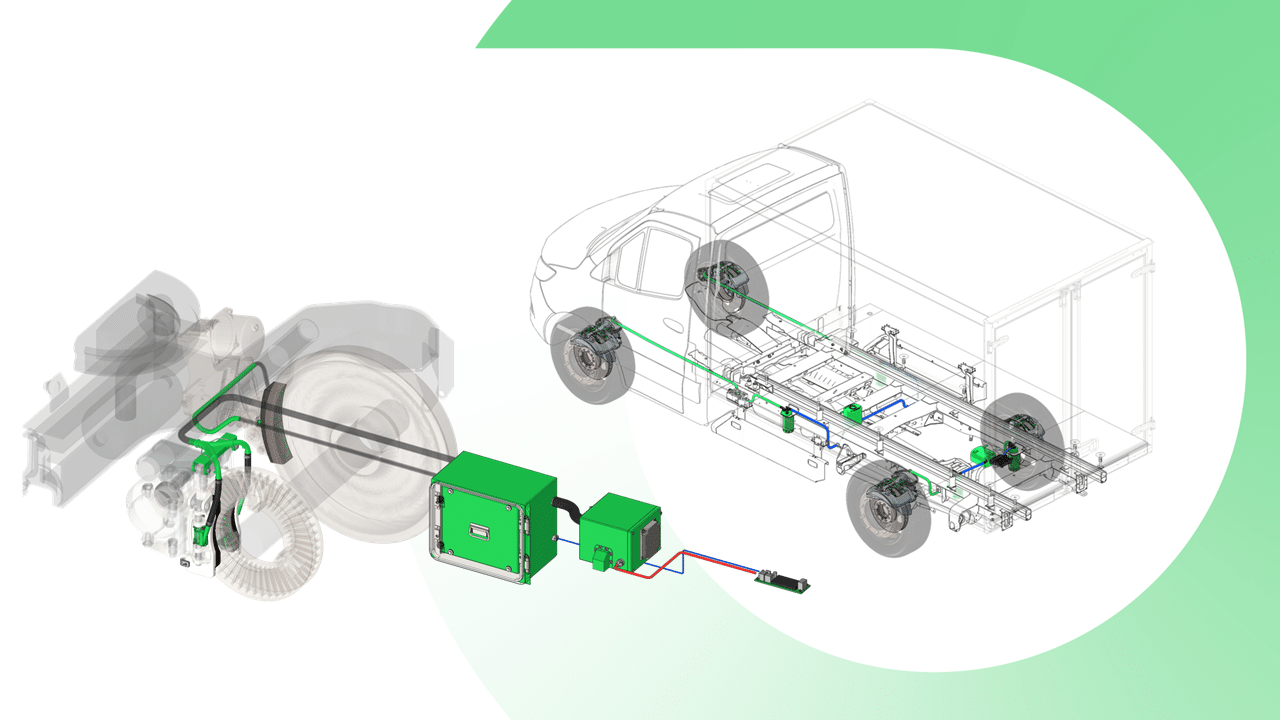

Les particules fines à l’échappement et de friction accentuent les risques de problèmes respiratoires et pulmonaires ainsi que d’autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires. Pour réduire la pollution de sa voiture et améliorer la qualité de l’air dans nos villes, les filtres à particules sont donc indispensables. Utilisés pour les moteurs diesel, ils sont réglementés depuis 2011. Leur niveau d’encrassement doit être vérifié régulièrement. Une autre option serait d’encourager l’aspiration des particules émises lors du freinage, à l’image de la solution TAMIC de Tallano Technologies.

Passer à l’électrique

Et demain quelles autres alternatives pour réduire la pollution de sa voiture ? Pour moins polluer au volant, le véhicule électrique est souvent présenté comme la voie royale. Et pour cause : en France, un véhicule électrique émet 3 à 4 fois moins de CO2 qu’un véhicule thermique sur la totalité de son cycle de vie. Néanmoins, l’impact carbone de la fabrication d’une voiture électrique peut être deux à trois fois supérieur à celui d’une voiture essence ou diesel et exige de nombreuses énergies fossiles et des métaux tels que le lithium. La voiture “sans pollution” n’a pas encore été inventée.